第5回:中国ティードリンク業界が牽引 業界標準化とサスティナブル

金融情報総合メディアである新浪財経の発表によると、中国ティードリンクブランド現在第二位の古茗(GOODME)は2025年上半期約7億杯のティードリンクを販売したそうです。

中国ティードリンク業界のサスティナブルな取り組みを促進するための、業界標準化や包装削減、マイカップ普及などの実務的な事例は、日本の中小企業が環境対応を進めるうえでも有益なヒントとなります。

本記事では、中国ティードリンク業界の環境問題への対応状況についてお話します。

環境にやさしい包装

ティードリンクの包装は、その多くが1回で使い捨てされています。

中国連鎖経営協会が2023年に発表した「2023新茶飲研究報告」によると、拡大の一途をたどる中国のティードリンク業界はすでに名実ともに「プラスチック製品の大顧客」。

環境保護団体「緑の潇湘」が調べたところによると、1杯のミルクティーに利用されるプラスチックは、最低でも15グラム、最高50グラムを超えることもあるそうです。

別の団体の統計では、1年で40万トンを超えるプラスチック廃棄量にもなり、この量は北京市内の4カ月分のプラスチック生活ゴミとほぼ同じ量に相当するそうです。

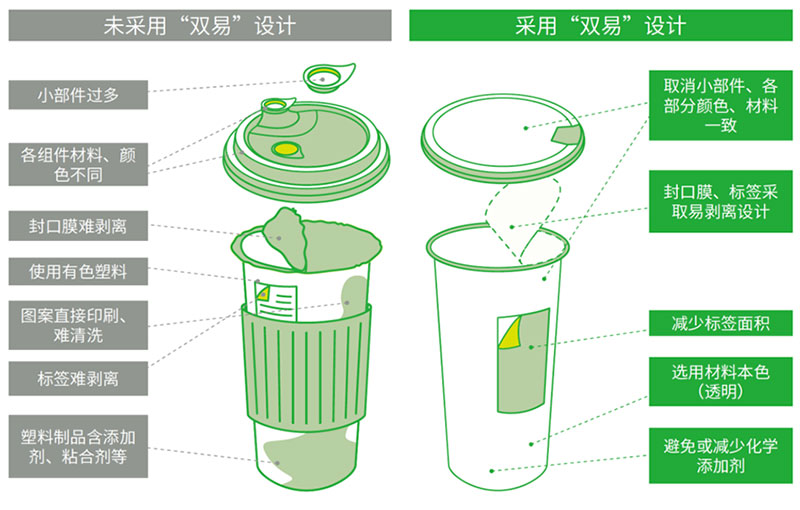

ティードリンクブランド業界では、「4R1D設計の原則」を推進しており、例えば無表示ボトル、軽量ボトル、透明ラベルなどを使用することで、リサイクル・再利用プロセスにおける工程処理の難易度を下げ、リサイクル率を高め、リサイクル過程で発生する汚染物質と廃棄物の排出を低減するよう努めています。

4R1D設計の原則;

(減量(Reduce)、再利用(Reuse)、循環再生(Recycle)、回収(Recovery)、可分解(Degradable))

* 包装の単一素材化、包装の簡素化

→ 包装調達コストの削減、物流コストや輸送過程に発生する二酸化炭素排出量

* 包装材料の変更

→ ポリ乳酸(PLA)などの植物由来の材料を主原料とする、生分解性が高くリサイクルしやすいプラスチックへの変更

* プリント技術の向上

→ インクを使う面積を少なくしたり、インクを使わないデジタルプリント技術を研究

生産工程全体として環境にやさしい取り組みの一環として、太陽光発電、風力発電とヒートポンプ、廃熱リサイクルの導入なども、積極的に行われています。

基礎強化が進化を加速、業界標準制定

中国のティードリンク業界は、食品・飲料業界全体を牽引する形で、過剰包装への規制や食品表示、包装材の安全基準について、明確な全国的ガイドラインを整備しつつあります。

また、見せかけだけの環境配慮いわゆる「グリーンウォッシング」防止にも積極的に取り組んでおり、中国国家標準だけではなく、「グリーンクレーム指令(Green Claims Directive)」やISO規格(ISO 14021: 環境ラベル)などの国際基準も参照しながら整合性を取っています。

業界基準の例:

中国茶葉学会制定(2024年3月)

* 茶ポリフェノールとカフェイン含有量、新鮮乳茶飲料中の蛋白質含有量、新鮮果実野菜茶飲料中の果物ジュース含有量などを明確に規定

* ティードリンク製造工程において、食品の品質保持時間の明文化:カットフルーツや野菜は6時間以内、茶葉で淹れた「お茶」は4時間以内、ティードリンク製造後、12時間を超えた場合は廃棄など

国家標準化管理委員会(国家標準:GB 2023年9月)

茶製品などに対して包装層数を最大3層に制限、貴金属や高級木材などの使用を禁じ、包装重量は中身の8倍以下とするなど

一方で、同じく大量に消費される「茶葉」や「茶樹」などの廃棄物については、バイオ素材化や循環利用の業界標準はまだまだ形成途上であり、その研究や技術の向上が急がれています。

マイカップ推進と新業態・プラスチックフリーのミルクティー店

自分の愛用する保温性の高いカップや水筒の持ち込みすると、通常より安く購入できる仕組みは大手ティードリンクブランドではすでに普通のサービスとして定着しています。

一歩進んだサービスとして、デポジットを払って「店内リサイクルカップ」を利用し、指定の場所に戻すとデポジット返却とともにポイントが付与されるような仕組みもあります。

マイカップ持参で一部のティードリンクはセルフで購入できるような、実験的な店舗も誕生しています。

これらは「プラスチックフリー店」として運用されており、プラスチック削減に役立つ新しい業態として、注目されています。

デリバリープラットフォームの美団が2017年に始動した、環境保護の課題に業界全体として取り組む姿勢を打ち出した「青山計画」は、現在では27のティードリンクブランドが参画。「店内リサイクルカップ」と「マイカップ」の普及に一役買っています。

これと連動する形で、毎年4月22日のアースデーには環境保護団体や循環経済を推進する団体等が各地で環境問題を考えるイベントも開催しています。ティードリンク店から回収されたプラスチック製品をリサイクルして作られた記念バッチの配布や、カップのラベルをはがして分別する体験イベントなどを通じて、啓蒙活動を行っているのです。

参加者いくつかのミッションをクリアすると、環境保護パートナーとして認定されるなど、体験型の環境保護イベントは、ティードリンク業界だけでなく、社会全体で過剰包装や使い捨てによるプラスチック製品がもたらす環境への影響を考える場となっています。

まとめと次回予告 | 中国ティードリンク業界記事総まとめ

中国ティードリンク業界は、業界標準化や包装規制、マイカップ推進などを通じて、「環境対応=競争力強化」となる新しいモデルを構築しつつあります。

単なる規制遵守にとどまらず、業界が一丸となって、消費者参加型の仕組みや新しい店舗業態を積極的に取り入れることで、ブランドの魅力を高め、持続可能な発展を後押ししているのが特徴です。

日本のビジネスへのヒント;

* 規制や標準をビジネスチャンスに変える発想

→ 環境基準に対応した製品・サービスを、先取りして「新しい安心の基準」として発信

実際の取り組みや数字をストーリーとして「見える化」して他社と差別化

* “参加型”の仕掛け

→ マイカップ割引やポイント制など、顧客が行動することで環境貢献につながる仕組みを取り入れ、ファンづくりとESGを両立

次回は、中国ティードリンク業界を総まとめします。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 教育用の自動教材を生成飲食チェーン:AIがおすすめする健康志向メニューをSNS連動で集客次回は、ティードリンク産業の急成長がもたらした「業界標準制定の動向」と「サステナブル […]